京东和微信的“分手”,其实并不突然。只不过,这一对曾经的互联网黄金搭档,十年风雨同舟,如今终于还是选择了各自奔跑。

很多人可能没想到,那个在微信发现页里点一下就能跳进的“京东商城”,月底就要说再见了。

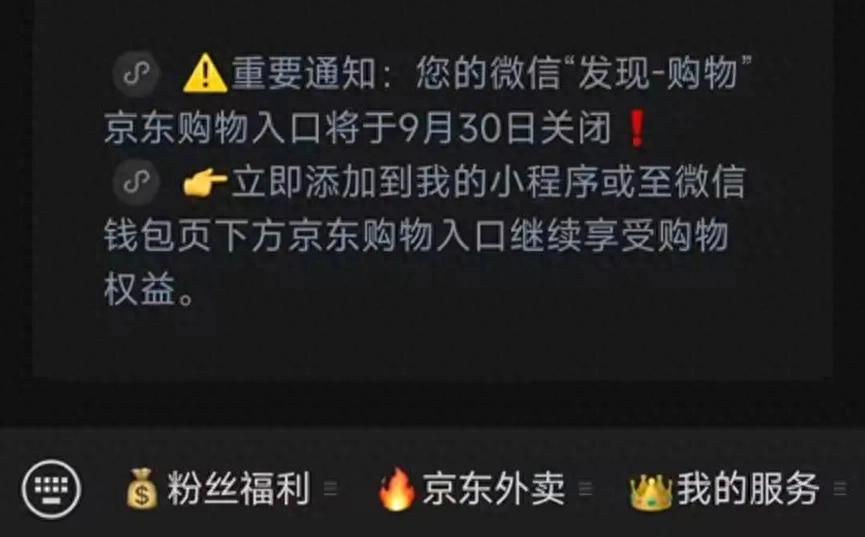

近日,京东购物公众号发布通知,称微信“发现-购物”的京东入口将于9月30日关闭,提醒用户将“京东购物”小程序添加到我的小程序或至微信钱包页下方,以继续享受购物权利。

这也意味着,用户以后不能再像以前那样随手点进“发现-购物”和“我—服务—京东购物”这两个访问入口,直接买买买了。

对不少习惯了微信入口下单、薅京东羊毛的人来说,这种变化多少有点不适应。可互联网的事情,变化总是比想象中快。

其实,这背后是一场流量和生态的“再分配”。微信和京东合作了十年,从一开始的流量置换、股权互换,到后期的广告、支付、技术的层层绑定,彼此早就不是简单的“你给我入口,我给你用户”那么简单。

尤其是2014年,腾讯把QQ网购、拍拍网这些业务一股脑塞给京东,直接让后者在电商赛道拥有了“起飞”的发动机。那几年,京东靠着微信、QQ的一级流量入口,确实抢占了不少份额。

但时代变了,流量红利不再,用户注意力的分散和选择越来越多。微信自己也不再只是一个流量分发平台,视频号、小程序、支付、内容生态,都是要命的“自留地”。

而京东也不是当年那个“流量小弟”,供应链、物流、品牌能力、技术能力都在变强。双方到了一个阶段,彼此都想再进一步“自立门户”,不再把鸡蛋全放在对方篮子里。

更何况,合作协议明明白白写着“三年一续”,到期就要重新谈。这次合约到期,流量入口收紧,其实是一次很自然的调整。

微信方面,发现页收紧本来就是趋势。京东方面,虽然短期流量会有阵痛,但也许这是倒逼自己“少依赖外部、强做自家APP”的契机。

对微信来说,这也更像是一次电商生态的“去中心化”升级。过去几年,微信发力小程序、视频号、社交电商,而不是单纯给某一家电商导流。微信希望的是“百花齐放”,让商家、品牌自己在小程序、私域里耕耘,不再依赖超级平台分流。微信流量依然宝贵,但“蛋糕”要切得更细、更公平。

当然,腾讯和京东的关系还远远没到“分道扬镳”的地步。腾讯依然持有京东股份,广告、技术、AI、供应链等多条线都有合作。

比如最近腾讯的AI助手元宝直接接入京东买书功能,聊天的时候顺手下单,体验其实比之前更顺滑。未来这种“软绑定”式的联动,反倒会越来越多。

从更高的视角看,这其实是中国互联网进入“下半场”的一个缩影。上半场拼的是谁能抢到更多流量红利,谁能拿到更多的一级入口。烧钱、补贴、圈地,一度成为各家大厂的主旋律。

可到了今天,流量见顶,用户增速放缓,平台们不得不考虑更高质量的增长——怎么让自己的生态更稳、更强,怎么把每一个用户“用活”,而不是“薅一把就走”。

也许京东和微信的“解绑”,会让短期内一些老用户觉得不方便,但长远来看,这是一种成熟的“去依赖”。

京东要学会自己拉新、自己做内容、自己搞活跃;微信也要平衡好自己的电商生态,不能只靠一个京东吃流量。大家都得在自己的地盘上,玩出更多花样,活出更多新意。

更妙的是,京东本身也没坐以待毙。近一年,京东频频和其他大厂结盟:

和华润联手做供应链,在港澳、零售、医药多领域深耕;和万达合作搞商业地产、管理咨询;和小米、小红书、胖东来等品牌都玩起了“跨界联动”。

这些合作,不仅仅是流量的简单交换,更是资源、能力、场景的深入结合。京东在物流、履约、供应链上的底盘依然强大,和不同盟友合作,能补齐自己在内容、社交、本地生活等领域的短板。

对普通用户来说,表面上少了一个入口,实际选择却变多了。你可以在京东APP、在小程序、在微信钱包、甚至在AI助手里买东西。只要服务够好、体验够顺,大家其实并不在意入口在哪里。

对于平台来说,比起“守住流量”,更重要的是“用好每一个用户”,让用户愿意留下来、愿意多消费、愿意多互动。

这场“解绑”,其实是一次成年人的分手:没有撕破脸,也没有谁亏欠谁,只是各自去追求更合适的发展。平台之间的关系,早已不是“你死我活”,而是“你强我更强,大家一起把蛋糕做大”。