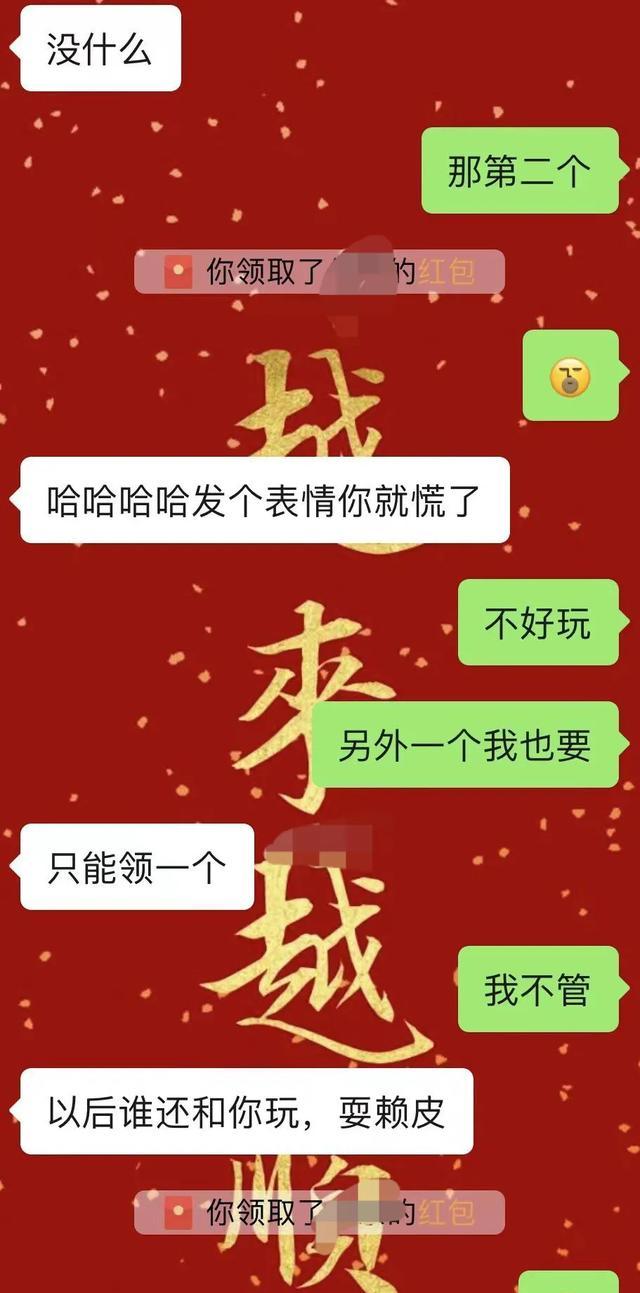

“一分钱红包”把相亲桌掀翻的第7天,抖音上已经出现3.2亿次模仿,连楼下奶茶店都在菜单最显眼的位置写了——“本店奶茶不设二选一,全是200%料”。

大家笑着打卡,却没人告诉围观群众:为什么两个空包就能让全网血压飙升?

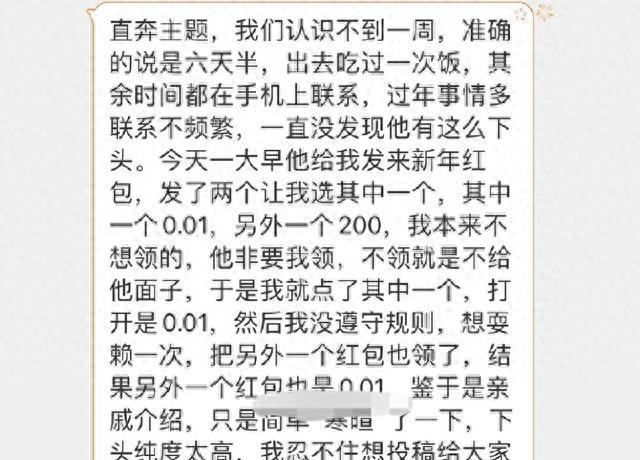

真正刺痛的,不是那一分钱,而是我们都被悄悄拉进了一场“服从性测试”的流水线。

先别急着骂男主抠。

把镜头拉远,他不过是把互联网产品经理的“用户激活”套路原封不动搬到相亲场景:

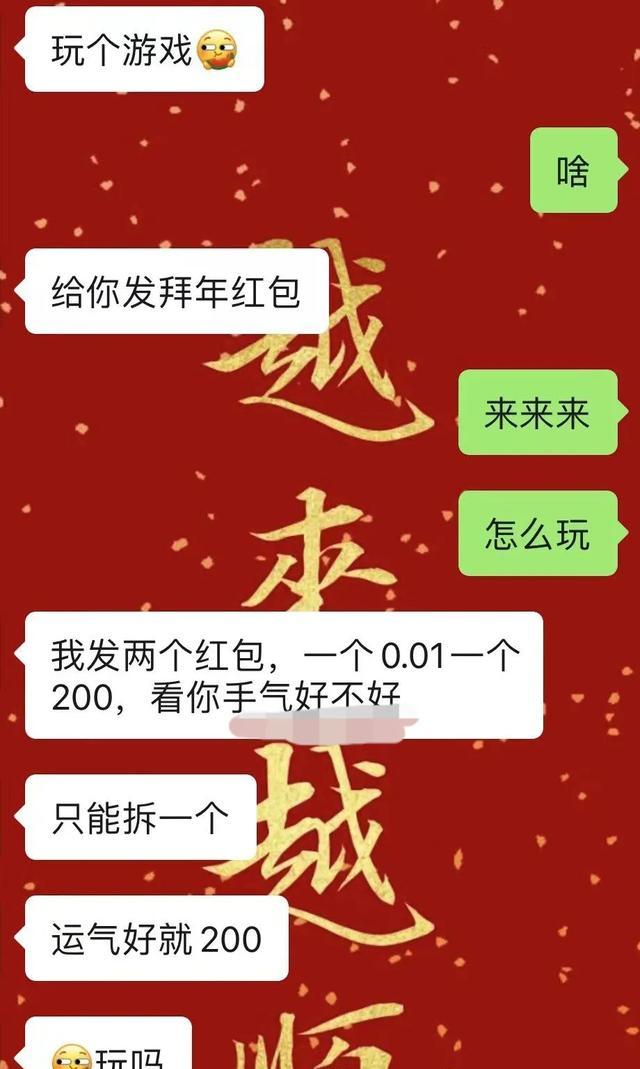

1. 用极低成本A/B test,快速筛掉“不服从”的人;

2. 留下“听话”样本,再甩200元“补贴”做留存;

3. 数据回传朋友圈,形成社交裂变。

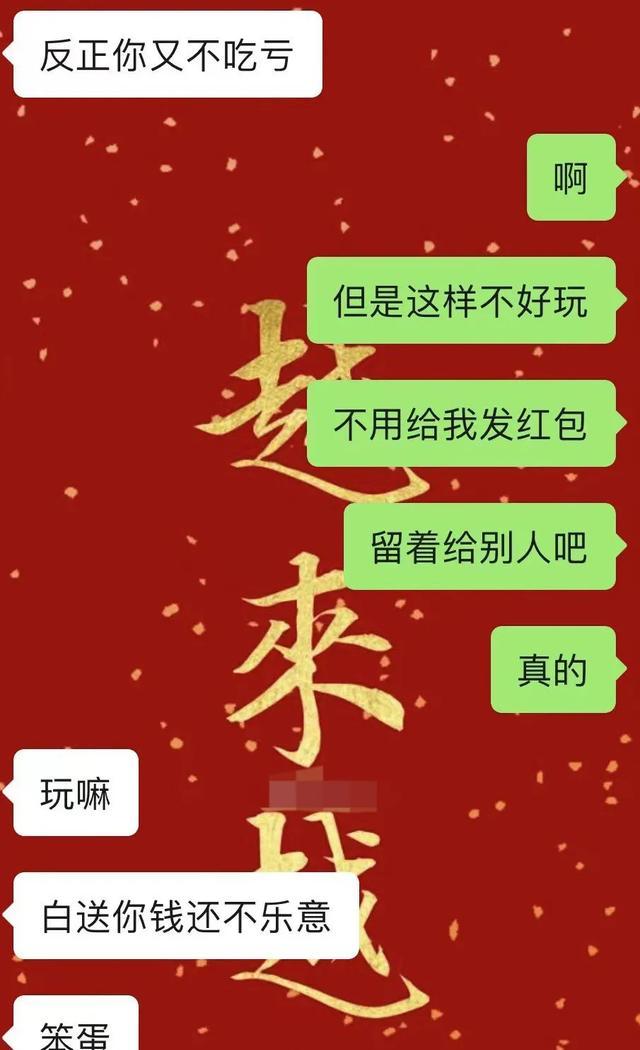

女生当场拆台,等于把实验样本一把火烧了,还顺手公开了实验报告——这才是他连夜清空账号的真正原因:套路被反杀,产品逻辑社死。

中国社科院的报告说,67%的90后相亲时会故意设套。

“套”的形式五花八门:

有人约早上7点见面,看对方是否愿意牺牲睡眠;

有人故意迟到半小时,测耐心;

有人像男主这样,用红包、AA、甚至“临时忘带钱包”。

名称不同,核心一样——把“是否顺从我”当成“是否适合结婚”的快捷方式。

听起来像面试,其实更像机场安检:把所有乘客都当潜在危险分子,先搜身再说话。

结果是,安检越来越严,乘客越来越会藏;测试越来越花,真心越来越少。

为什么年轻人宁愿当“出题家”也不愿好好聊天?

三个现实背景,把相亲逼成密室逃脱:

1. 时间碎片化:午休30分钟就要决定终身,只能“秒筛”;

2. 信任通胀:微信好友500,能借钱的没几个,默认所有人带滤镜;

3. 离婚冷静期:分手成本飙升,错配代价太大,宁可前置“压力测试”。

于是,红包不是钱,是社交信用代币;测试不是游戏,是风险对冲工具。

当感情被压缩成KPI,真诚就像没做压测的App,直接上线必崩。

事件最吊诡的副作用是:

“一分钱”成功把“诚意”量化了。

某婚恋平台趁热上线“红包诚信记录”,只要对方曾经发过0.01,系统就给你弹红字警告;

网友晒出“正确示范”——200元+52.0元+13.14元三连击,点赞瞬间10万+;

连明星工作室都来蹭热度,甩出“全选红包”截图,立住“好老板”人设。

原本看不见的真心,被倒逼成可截图、可转发、可热搜的“社交货币”。

当诚意有了市场报价,它就离标价出售不远——今天200元算真心,明天是不是得2000元才能证明“我不是海王”?

没人问一句:什么时候“喜欢”要靠红包余额做背书?

更黑色幽默的是,男主的套路已经被骗子光速复制。

公安部刚发的春节反诈通报里,新型“连环红包杀猪盘”赫然在列:

第一步,0.01元测试你是否贪心;

第二步,30元返50元,让你小赚当托;

第三步,3000元“保证金”直接拉黑。

原本用于筛选真心的工具,成了收割真心的镰刀。

当测试成为普遍语境,真诚的人反而要先交“过路费”——这就是社会学里说的“劣币驱逐良币”在相亲桌上的现实上映。

想跳出“测试—反测试”的死循环,其实只需要把视角从“对方是否合格”切换到“我们能否合作”:

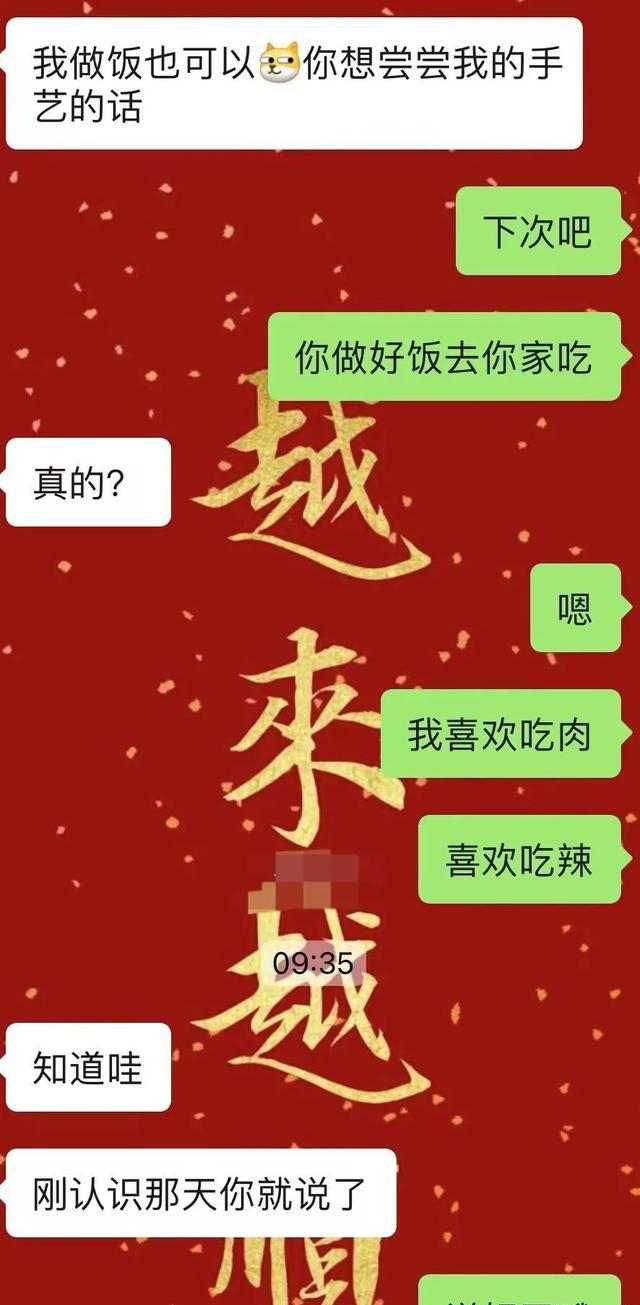

1.把“服从性”换成“共创性”:约见面时主动问“你更想喝奶茶还是咖啡”,看对方会不会反问“你推荐哪家”,一来一回就能感知是否愿意共同决策;

2.把“金钱”换成“时间”:提前到10分钟,观察对方是掏出手机各自刷,还是顺势聊“你路上堵不堵”,时间成本比红包贵得多,愿意共享才是信号;

3.把“面试”换成“组队”:聊旅行不追问“去过哪些国家”,而是说“下次一起去成都看熊猫,你做攻略我当司机”,用未来场景验证默契度。

真诚从来不是无保留展示,而是先给出一点自己,再邀请对方回应。

测试只能得到“通过/失败”,合作才能看见“可能/更好”。

事件发酵至今,商家、平台、骗子都在忙着把“一分钱”做成大生意。

屏幕前的你,如果下次也收到“二选一”红包,不妨把两个都点开,再发回一个8.88,附上一句:

“我两个都要,也给你第三个选项——要不要一起把这套无聊题撕掉?

真正的反杀,不是证明别人套路深,而是让套路在你这儿失效。

毕竟,婚姻不是App,不需要上线前通通过测;

它更像联名创业,合同无限期,条款随时改,唯一靠谱的KPI是:

在一次次不确定里,双方仍愿意继续投资彼此。