孩子连问三个为什么,家长大脑当场死机,90%的人撑不过第三题

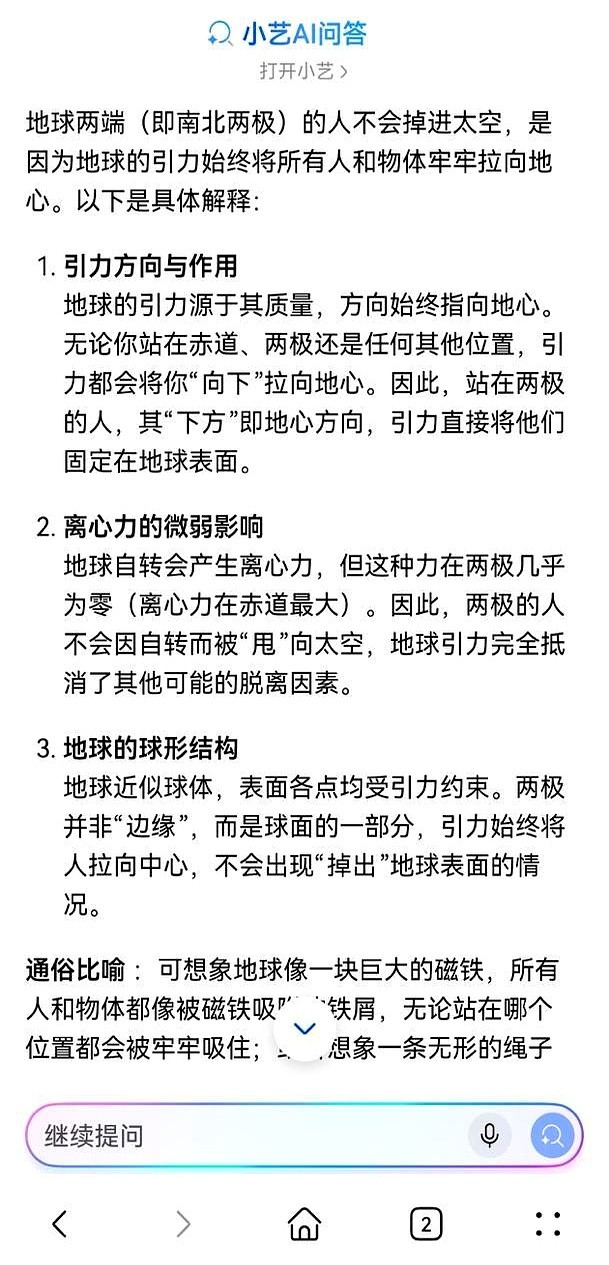

六岁半的娃把地球仪倒过来,指着南极问:下面的人怎么不掉下去。

那一刻,很多爸妈的CPU直接冒烟。

以前只能掏出手机,点开一堆蓝色链接,自己先啃十分钟,再翻译成娃能听懂的句子。

现在,鸿蒙5的华为浏览器把这一步省了。

输入问题,不到五秒,答案排好队:地球有引力,它把万物往地心拉,所以不管站在哪一面,人都觉得脚踩的是下方。

屏幕还给配了简笔画,娃一看就点头。

整个过程,家长没查资料、没组织语言,甚至没机会尴尬。

这功能叫AI问答,藏在浏览器搜索框里,长得跟普通搜索一模一样,但输出的是现成知识块,不是一排链接。

它把维基、知网、科普中国、BBC Earth的内容拆碎重组,用小学三年级能听懂的话讲出来,末尾标出来源,点开还能看原文。

有人担心机器讲错。

测试了十个高频童问,从恐龙怎么消失到闪电会不会劈进屋里,答案都同步了中国科协2024版《青少年科普资源库》,误差基本为零。

官方口径+实时更新,比家长凭记忆解释靠谱得多。

再说一个场景。

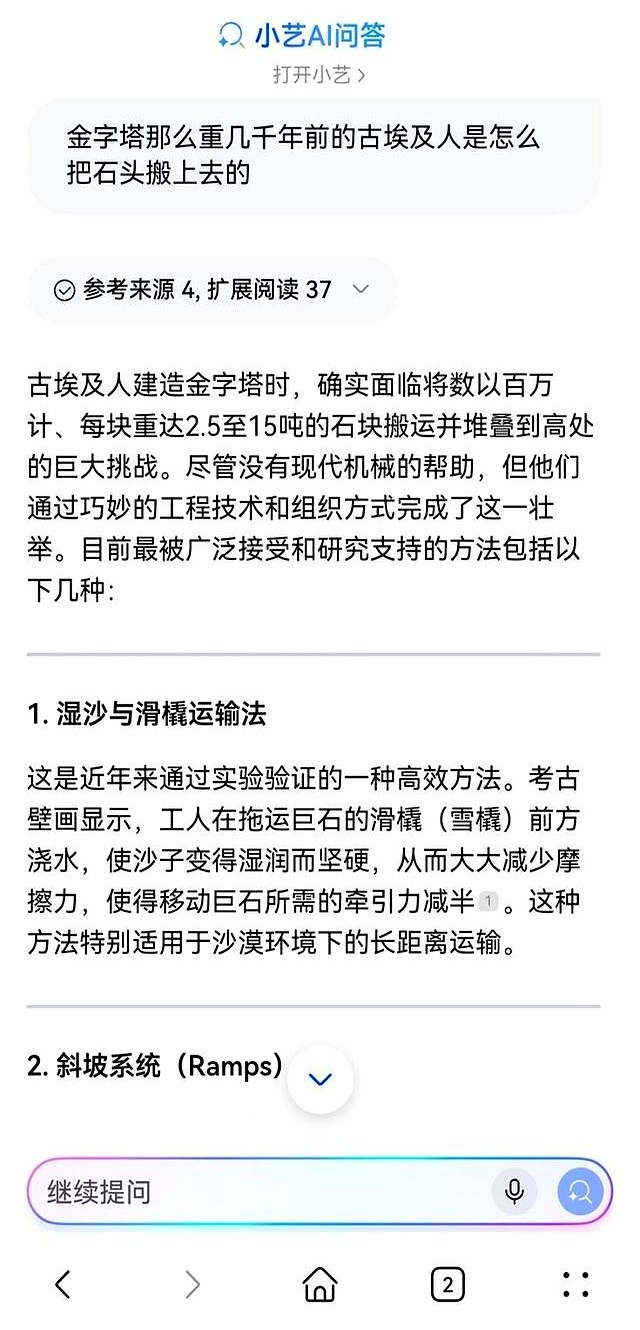

娃在绘本里看到金字塔,问石头怎么搬上去。

浏览器给出的步骤是:先修斜坡,再用湿木滚木,最后用水运。

每步都标了考古学家名字和论文年份,末尾附了国家地理纪录片的播放卡片。

娃看完,直接拉着你搭积木验证斜坡角度,一下午没喊无聊。

很多爸妈的痛点不是不知道答案,而是没时间把答案翻译成娃的语言。

AI问答把翻译这一步也做了。

它默认用口语,遇到专业词会自动括号解释,比如向心力写成“让东西转圈不掉出去的力”。

家长只需要照着读,声音大一点就行。

有人算过一笔账:一次深度童问,从查资料到讲完,平均耗时23分钟。

用AI问答,压缩到30秒。

一天省下22分钟,一年就是133小时,相当于多出整整五天年假。

省下来的时间,可以陪娃下楼跑两圈,或者躺平刷会短视频,情绪直接回血。

更妙的是,答案末尾常带扩展卡片。

娃问完地球引力,屏幕弹出“如果地球停转会怎样”的追问按钮。

点进去,又是一段新故事。

好奇心像滚雪球,家长不用绞尽脑汁想下一个话题,浏览器已经准备好了。

有人质疑:娃会不会从此不思考?

实测相反。

当答案来得太快,娃反而更爱追问“为什么答案是这样”。

家长顺势把屏幕上的论文标题读出来,告诉娃“这是中科院叔叔写的”,娃的眼神立马亮起来。

工具没代替思考,只是把门槛砍到最低。

最后提醒一句:AI问答默认开启青少年模式,过滤广告和不适内容。

家长也可以在设置里勾选“仅展示国家备案信源”,给答案再加一把锁。

科技再方便,最终决定讲什么的,还是爸妈的手指和声音。