很多人都有这样的经历:本来想从U盘或移动硬盘中拷个文件,插上电脑一看,突然弹出一个让人措手不及的提示——“文件或目录损坏且无法读取。”

此时,无论你怎么点击、刷新,设备就是打不开了。有些人可能还会试图重启电脑、换接口,甚至直接点了“格式化”……但结果常常是:数据全没了!

这类情况,其实并不少见。它意味着什么?数据真的就此无法找回了吗?又该怎么修复这个问题,防止再次发生?

别着急,本文将从原因分析、修复方法、数据恢复流程、以及后续预防建议四个方面,为你提供一份详尽的应对指南。

系统提示“文件或目录损坏且无法读取”,意味着什么?

这个错误,通常是Windows系统无法读取目标设备的文件系统结构,也就是说,它不再知道如何找到目录中的文件位置。简单来说:数据可能还在,系统只是“看不懂了”。常见于U盘、移动硬盘、SD卡等设备,电脑内部硬盘分区也可能出现。比如你可能看到:

虽然表面上看是“打不开文件夹”,但底层原因常常比想象中复杂。

造成“目录损坏无法读取”的常见原因:

要解决问题,先得明白它是怎么来的。以下是几种最常见的诱因:

1. 不正常拔出U盘或移动硬盘。很多人习惯直接拔U盘,而不点击“安全移除”。如果设备正在写入文件,这一操作会导致文件系统未正常关闭,从而损坏FAT表、NTFS结构或引导扇区。

2. 数据写入过程中断电或死机,比如正在复制文件时电脑蓝屏、断电、或者U盘突然掉电。这些都会让文件系统来不及保存索引信息,造成读取失败。

3. 设备老化或坏道,尤其是使用年限较长的U盘或硬盘,闪存颗粒或磁盘出现“坏块”,会让系统无法正常访问对应扇区,导致目录损坏报错。

4. 病毒或恶意软件破坏分区结构,部分病毒程序会直接修改文件系统或分区表,使得原本正常的数据结构变得系统无法识别。

5. 第三方工具误操作,使用一些“磁盘清理”“优化加速”类软件时,错误操作也可能破坏分区结构或清除关键表项。

安全的修复流程:

如果设备里的文件对你非常重要,比如工作资料、照片、视频等,请立刻按照以下顺序操作。

步骤一、保护好现场,不要格式化、不要执行chkdsk

系统会提示你“使用驱动器前需要将其格式化”,但一旦点击,你就会清空原有文件系统结构。即便选择的是“快速格式化”,数据也不是立即删除,但原始文件名、文件夹结构可能彻底丢失,恢复难度大幅增加。

chkdsk命令本质上是修复“逻辑错误”,但它会直接修改文件表,并将不可识别的文件片段“清理掉”。如果你还没备份,就有可能导致数据“被系统当垃圾删掉”,连恢复工具也救不回来了。

步骤二、尝试恢复数据

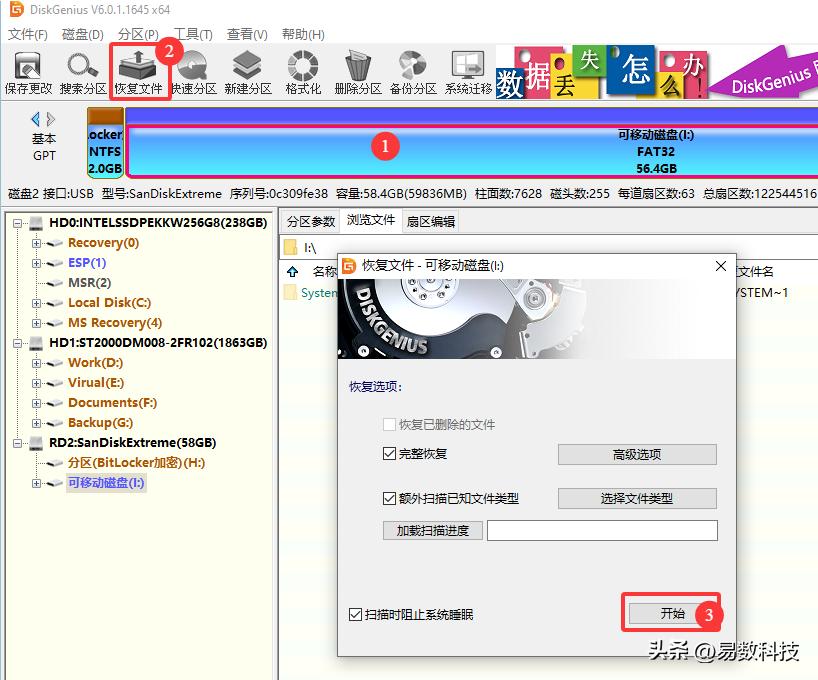

1. 打开DiskGenius,找到出错的U盘或移动硬盘分区,查看是否可以直接显示原始文件结构。如果可以,恭喜你,这意味着文件系统虽受损,但主要索引结构仍在,恢复概率很高。直接选中文件,右键“复制到指定” → 保存到其他硬盘即可。

2. 无法直接识别分区数据,那就使用“恢复文件”功能进行深度扫描:点击出问题的设备或分区 — 在上方工具栏点击【恢复文件】— 点击“开始” — 静待扫描完成。

3. 扫描完成后,按文件类型、目录结构筛选你需要的文件。然后把想要的文件复制导出到电脑其他分区里。

步骤三、修复磁盘

数据恢复完成后,我们再来修复设备的读取问题,让它重新可用。最简单的方法就是快速格式化重建文件系统。

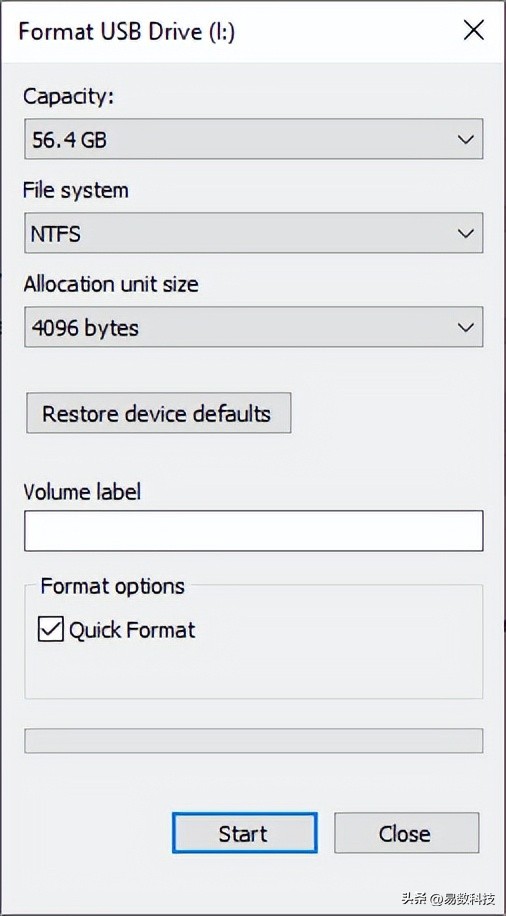

1. 打开“此电脑”,右键无法访问的设备 → 选择“格式化”;

2. 文件系统推荐选NTFS或exFAT,勾选“快速格式化” → 开始。

提醒:如果Windows无法完成格式化,那么建议尽快更换设备,不要再继续使用。