一张照片丢进去,几分钟后就能抱出一个可编辑的3D模型——这事儿听起来像科幻,但豆包团队已经把进度条拉到“内部测试”阶段。对,就是平时用来写文案、画插画的那个豆包,现在打算把游戏公司花几天才能磨出来的模型,压缩成一顿外卖的时间。

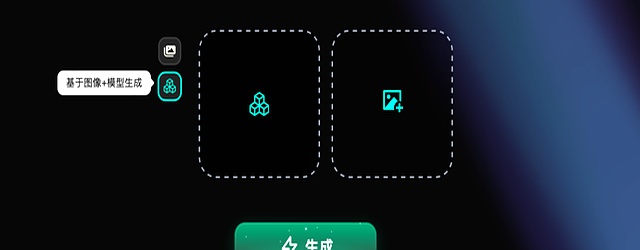

先别急着喊“革命”。真正值得咂摸的是它给出的两条路:一条是给完全不会建模的人准备的,上传图片就能跑;另一条是给半专业选手的,允许把已有的模型当“骨架”,再贴图微调。换句话说,工具没打算干掉谁,只是把门槛砍成两截——一截给好奇宝宝,一截给老鸟省时间。

内部测试的反馈挺有意思:速度确实快,质量也没翻车。有美术吐槽“省下来的时间全被老板拿去加需求”,也有独立游戏开发者偷偷乐——原画转3D这一步终于不用再外包。听着像段子,但背后透着一个信号:AI最狠的不是替代,而是把“成本”两个字打骨折。

有人担心和Autodesk、Blender正面刚。其实大可不必,豆包的优势从来不是参数面板有多深,而是把复杂事做成“傻瓜式”。就像当年修图界被手机滤镜搅局,专业软件没消失,只是多了亿级“轻用户”。3D圈也一样,未来可能分成两拨:一拨继续深耕ZBrush、Maya,另一拨直接在豆包里“拖拉拽”出原型,再导出去精修。各取所需,反而让生态更热闹。

再往远看,VR看房、虚拟直播、甚至电商商品展示,都得吃3D资产。以前缺人、缺钱、缺时间,现在缺的是想象力。工具一旦开放,最先冲进去的可能是短视频博主——今天拍穿搭,明天就能把同款鞋子捏成3D挂橱窗,粉丝点一下就能旋转放大。流量玩法又要翻新。

当然,别神话。测试阶段再顺,也躲不过“奇奇怪怪的边缘锯齿”和“偶尔抽风的贴图”。但能把3D从“技术工种”降级成“表达工具”,本身就是进步。就像当年PPT取代胶片,第一批用的人也不是设计师,而是急着开会的打工人。

等正式上线那天,大概率会挤满两种人:一种是想省钱的老板,一种是想偷懒的创作者。工具不会替谁做决定,它只是把“做不做”变成“做不做得到”。至于最后出来的是艺术品还是垃圾,屏幕后面那双手依旧说了算。