王琳遇到的问题正是目前网络暴力维权面临的困境之一。根据我国治安管理处罚法第四十二条,有公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人行为的,公安机关可以对侮辱诽谤者从治安管理的角度进行行政处罚。但记者搜索过往有关造谣的报道发现,实际案例中,一些受害人去报案没有成功,警方给出的原因是“不能提供造谣者的真实信息”“没有造成实质影响”。

针对该问题,记者咨询了南宁市公安局,其宣传部门的工作人员表示不便接受采访。

记者联系到一位曾在河北某县城派出所工作的民警。这位基层民警向记者透露,针对网络谣言类案件,网监部门可以上报后,进一步核查造谣者信息,但在现实中,这类主要影响个人的案件上报机制并不顺畅,相比之下,引发社会恐慌的网络谣言更易被优先处理。

同样立案难的问题也存在于诉讼案件中。金晓航说,目前我国尚未针对网络暴力设立专门罪名,现实生活中,网络暴力更多表现在侮辱、诽谤上,现有的侮辱罪、诽谤罪是“亲告罪”,需要受害者提起刑事自诉,举证门槛高、维权成本大。“实践中刑事自诉的成功率并不高。”而如果想要由自诉案件转为公诉案件,需要满足刑法中所规定的“严重危害社会秩序和国家利益的”标准,对多数网络暴力案件并不适用。

因此,很多受害人维权时会选择民事诉讼,但仍面临确定被告主体的难题,“一般而言都是通过起诉平台获取造谣者真实信息。这个过程通常耗时较长。”金晓航举例,在“郑灵华案”中,由于侵权人众多,平台在用户注册时未要求实名认证,确认被告主体的时间拉长到3个月。其间,郑灵华的病情急剧恶化,等接到平台回函时,已经没有精力再走诉讼程序。再之后,他就收到了郑灵华自杀的消息。

若侵权行为涉及境外,维权则更加艰难。金晓航曾代理一起香港18岁少女因网络暴力自杀的案件,部分侵权账号使用电话号码注册,平台存在未要求用户实名认证的情况,受害人家属无法获取侵权人信息,“导致该案至今无法对相关侵权人采取法律措施”。

这也是王琳当时决定自己寻找造谣者的原因。

立案受阻后,王琳开始了漫长的证据收集过程。事发当天,她请一位男性朋友将造谣者半年内的动态录屏。之后,她在微博搜到了发布过同样内容的账号。为了验证两个账号运营者为同一人,她请那位男性朋友假装成女性,分别索要了两个账号运营者的微信号,结果对方发来的一样。

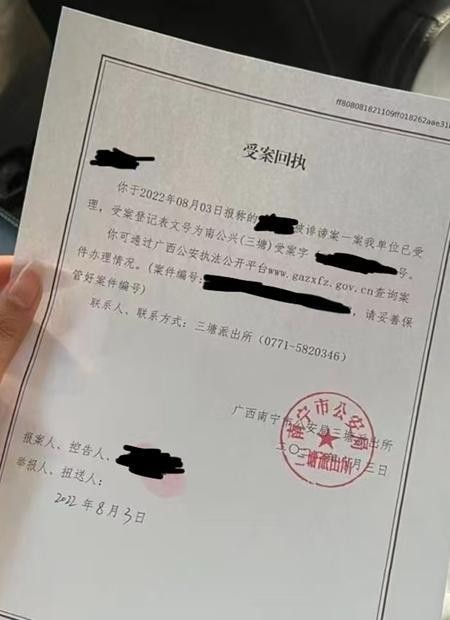

2022年8月3日,她拿着证据材料,去兴宁区三塘派出所立案,收到了受案回执,但并未立案。

2022年8月3日,广西南宁三塘派出所出具给王琳的受案回执。受访者供图

王琳说,她原以为这件事只在小范围传播,但很快,谣言就在她的公司流传开来。

那时距谣言发布刚过去一个月,她在公司走着,发现原本在说话的同事突然沉默,目光也变得异样。一名男下属在只有他们两人的过道里称她“身材好”,还问她,“下班是否有空?”她感到震惊而愤怒,但没有反击,“怕他录音,我又掉进另一个漩涡”。

后来,连不刷短视频、很少看新闻的她妈妈也收到了他人从群里发来的谣言截图,还有邻居询问妈妈谣言的事,她不敢再回妈妈的小区,“觉得所有人都知道,看到我会议论”。

再后来,她的丈夫也在公司听到别人议论此事,被迫换了工作。

即使沉默与忍耐,她也没能保住自己的工作。事发后四五个月,有客户看到谣言,说怕生意受到影响,要求停止与她合作。她最终被迫辞职。

她患上中度抑郁,之后又发展为重度。她开始失眠、掉发,安眠药从每次半颗增加到三四颗,仍然无法入睡。后来她靠酒精助眠,常喝得不省人事。

“生病时不太清楚自己在做什么。”王琳说,那时她会砸东西、大喊大叫,孩子受到影响,也变得沉默寡言。为了孩子,她不得已和爱人分居,直至协议离婚,孩子由前夫抚养。

“有时候网友或者是身边的议论声,才是致命一击。”经历过这件事后,王琳更加理解了被网暴者的处境。

她关注过一个失去孩子的妈妈被网暴的新闻。2023年5月,武汉一名小学生在校内被撞身亡,孩子的妈妈穿着戴有工作牌的职业装去医院,遭遇网暴:“为什么还能有心情打扮的(得)这么精致”“我是来看身材的”……几天后,孩子的妈妈坠楼身亡。

同为网暴受害者,王琳为这位妈妈的遭遇感到痛心。她觉得平台应该及时管理那些恶意的揣测。

金晓航也注意到这个问题,“很多时候,平台只是进行一些基础的、机器的文字审核,但对于一些谐音梗或者‘文字游戏’,平台审核能力有限”。

因此,网络暴力事件发生后,常常需要受害者或者其他用户进行举报,平台才会采取下一步措施。但金晓航留意到,不少平台的举报窗口设置不明显,导致用户无法轻易进行投诉举报,如“郑灵华案”中,因在某社交网站无法准确找到举报窗口,她只能通过私人关系删除相关侵权信息。

“此外,一些平台基于用户的浏览历史、点赞评论行为、关注列表等数据进行分析运算的推荐功能,在为用户精准推送内容的同时也成为了推动网络暴力扩散的推手。”金晓航举例,在“郑灵华案”中,有人盗取她的图片和事迹,改成“专升本考取浙大”的视频,推销笔记、卖书。之后视频在多名用户点赞、转发下迅速扩散,加重了对郑灵华的伤害。“平台责任难以界定是当前网络维权的另一个难题。”

维权困境之下,受害者面临的举证压力增大。为了找到造谣者,2022年年底,王琳注册了一个微博小号,持续发布了一些造谣者可能感兴趣的内容。其间,担心对方起疑,她很少主动聊天。

2023年5月8日,造谣者提出“开房”,王琳假意允诺。她向前台确认对方入住后,联系三塘派出所民警出警,民警称,之后会把他的入住信息调出来。

王琳回忆,过了几天,民警给她打电话,称已经调回身份信息,之后没了下文。

这时的王琳已几近崩溃,“每天都在酗酒”。2023年6月16日晚上10时许,王琳借着酒劲,把她给警方提供开房信息的截图发给对方,逼其自动现身,“我们私下处理,还是派出所传你录口供,然后拘留你,等法院判决?”

聊天截图显示,对方立即提出“私下处理”,并多次表达“做错了”,提出要去派出所投案。

次日,他私信王琳,称已经“做完笔录”。

2023年7月10日,王琳接到民警电话,前往三塘派出所进行调解。此时,距离谣言发布已近一年,王琳终于见到了造谣者黄某。

这是王琳第一次,也是唯一一次与黄某见面。后来的判决书显示,黄某出生于1993年,是广西大化瑶族自治县人。王琳记得,黄某刚进派出所时“全副武装”,穿着长袖衣,戴着防晒帽、口罩,后来在王琳的律师助理的要求下才摘掉口罩,露出一张黑瘦的脸。

王琳提供的现场录制视频显示,黄某身形瘦弱、戴一副眼镜。20多分钟的调解视频里,他全程双手交叉于桌上,眼神注视桌面,很少抬头看其他人。

调解过程中,律师助理提出以下要求:在媒体以及新浪网、搜狐网、中青在线等网站以及社交媒体平台对王琳进行公开道歉,持续时间为六个月;向王琳的家属进行公开道歉并做好解释工作;向王琳的工作单位公开证明;向王琳支付律师费、精神损失费、医药费等费用共计20万元人民币。

黄某多次以无力支付20万元为由,提出分期支付。

最终,双方协定:黄某于2023年7月10日一次性支付8万元;后于2023年至2026年期间,每月分期支付等额费用,共计12万元。若黄某不履行协议,公安机关依法对其予以处罚,当事人可就民事争议依法向人民法院提起民事诉讼。

签订治安调解协议书时,王琳很谨慎,为避免个人信息再次泄露,她特意提供了律师助理的账户接收支付费用,并在签订协议时用纸板挡住自己的真实信息。

令她没想到的是,黄某当天就违约了——承诺的8万元分文未到。后来,一审判决书里提到,黄某当时是因为害怕被关押,情急之下才签下治安调解协议书,自己根本没有履行能力。

违约当天,黄某给王琳的律师助理发短信,提出再次分期,被王琳拒绝。

后来,王琳根据他身份证上的地址,联系到他所在的村委会,询问他父母的联系方式,“想让他父母知道这个事情”。村委工作人员告诉她,黄某全家早已搬走。

黄某给她发来短信:若你方渠道泄露我本人信息的行为对我家人的生活造成严重损害,我会考虑反诉。因报导(应为“道”——记者注)以及后续披露案件信息对女方造成的二次伤害我概不负责。

感觉到被威胁,王琳担心对方报复,向警方求助。民警称,正常走诉讼程序,有相关违法犯罪行为会依法处理。

由于黄某拒不履行调解协议,公安机关最终对其处以行政拘留10日并罚款500元。之后,王琳向南宁市兴宁区人民法院提起民事诉讼。

从起诉到拿到一审判决书,王琳又等了近一年。这一年里,王琳备受失眠困扰,常常在梦中惊醒。因为长期吃药,她免疫力下降,“小毛病特别多”,腹泻、过敏、高烧、发炎、湿疹,“去人多的地方总觉得喘不过气”。

那段时间,看病成为她的日常。她去四五个城市看心理医生,单次咨询的价格从几百元增加到3000元。工作室的经营搁置。两套房子的房贷也还不起了。最后,她不得不卖掉一套房产,用来还另一套的房贷。

2024年5月,她终于拿到一审判决书。判决书中提到,黄某在推特、微信、微博等平台发布王琳的照片及微信名片,并散布不实信息,构成侵权。

“直到现在我都不知道我的信息是如何泄露的。”王琳说,一审开庭前,她请律师去派出所调取黄某的笔录,律师说,到时候法院会调取。但法院的判决书里最终没有摘取这块内容。后来,她没有再询问笔录的事,“人的精力有限,况且还生着病”。

今年9月5日,记者就造谣一事采访黄某,黄某听到是记者,立即挂断了电话。再次拨打电话则显示停机。之后,记者发去请求采访的短信,截至发稿前未得到回应。

记者又多次致电黄某的律师,对方听到是记者也挂断了电话,也未回应记者发出的请求采访的短信。

最终,一审法院判决黄某在广西壮族自治区省级以上报刊公开向王琳赔礼道歉,并赔偿王琳20万元。

至此,王琳以为这场闹剧终于画上句号。没想到一个多月后,她等来了一纸诉状。

在上诉状中,黄某请求二审法院改判支付王琳赔偿金5000元。他在上诉理由里改口称,两人曾是恋人关系,自己是因为“恋爱矛盾分手后一时冲动”,才做出了发布照片和不雅信息的行为。

他认为,侵权行为造成的影响仍系原告亲友、同事之间,对王琳造成的后果较小。他主张自己对王琳发生的侵权行为不是为了获利,发表之后也未获利。一审法院判决的赔偿金额超出了他的赔偿能力和受理诉讼法院所在地的平均生活水平。

看到这封上诉状,尤其是黄某谎称两人是恋人的内容,王琳被彻底击垮。“我花了两年时间去证明了一个真相。在所有证据链都摆在面前的情况下,他还能再造出一个谣言。”

2024年6月14日,王琳走向一条沿河的僻静小路,“那个时候你顾不上任何东西,你只有一个目的,就想离开这个世界。”她编辑了一段定时发送给朋友的短信,交代她,如果自己不在了,把一些私人物品交给孩子,“把这件事慢慢跟我妈妈说”。

随后,她吞下大把安眠药,嘴里泛起苦味,很快失去意识。

等到她再次醒来,已经是在医院洗胃时——她被路人发现、送到了医院。醒来时,她感觉有根管子伸到了喉咙里,周围都是医生,按压着她的身体。那段有意识的记忆只维持了十几秒,她很快又昏了过去。

再次恢复意识是两天后。害怕家人担心,她请一位好朋友接她出院。那之后一个月,她的口腔都是溃烂的,只能喝流食。

王琳说,她后来决定活下去,是因为身体上的强烈痛苦激发了她求生的本能。“没有词语能形容那种难受。”

牵绊她的还有孩子。住院期间,她收到一位朋友转来的一则新闻:一位妈妈去世后,男孩大半夜去墓地看妈妈。“我特别难过,(我活下去的话)虽然我不能陪在孩子身边,但可以给他打电话,抽空去看他。”说到这,原本语气平静的王琳声音哽咽。

“反正都这么糟糕了,再差能差到哪样?”出院没几天,她就参加了二审的庭审。

这一次,黄某像第一次一样,没有出庭,王琳独自一人参加了庭审,“没钱请律师了”。

庭审过程中,她需就黄某的上诉内容进行答辩,“这对我来说是很大的伤害”。

她回忆,当时她在庭上问对方律师,是否有双方交往的证据。律师说,时间太久了,没有留下任何证据。

2024年8月9日,二审法院经审理认为,上诉理由缺乏法律依据,裁定驳回上诉、维持原判。法院认为,20万元的赔偿金是双方在治安调解协议中达成的合意。王琳提供的证据能够证实其因黄某侵权行为造成的损失,予以支持。

判决生效后,黄某在15天履行期内仍未履行义务。王琳随后向兴宁区法院执行局申请强制执行。