在信息时代,谈论「隐私」,常常让人陷入一种无力感:

隐私保护年年说,但是我们的信息全世界早就知道了,电话推销的都能准确说出个人信息。

大数据时代 / 网络时代没有隐私。

你做什么人家都知道,没必要再费这些劲儿,没必要。

类似的说法屡见不鲜,它们正在逐渐影响我们的态度——我们不再主动防护隐私,而是开始形成一种「隐私已死」的悲观认知,接受一种「反正都这样」的麻木。的确,信息时代的隐私风险就好比工业时代的污染风险,无法彻底消除。但是正如环保不是要求我们回到前工业社会一样,隐私也不应该是一个非 0 即 1 的开关,我们应该认识到我们可以选择拥有多大程度的隐私。而我们可以拥有多大程度的隐私,取决于我们如何理解并行动。

在开始之前,有必要先澄清几个常被混淆的基本概念:

这三者虽然相关,也涉及到一些重叠的领域,但并不等同。我也曾觉得这些名词定义晦涩难懂,但后来我发现,通过类比成线下生活中的一些案例来理解会好很多,我把它称为现实类比法。在本系列文章里,我会多次运用这个好用的方法。接下来,我将以四个常见认知误区来展开。

误区一:看到个性化内容说明自己被监控了

一个传播很广的话题就是「手机偷听」,相关方面其实有很多人从技术和成本层面解释了通过麦克风窃听并收集用户偏好既不可行也没必要。监管机构对此进行的调查也证实,对于大多数的主流 App,都不存在麦克风权限滥用的情况。总之,有必要再次阐明的是,在隐私保护法规日益完善的当下环境,看到精准的个性化内容,不等同于相关主体直接接触到了个人信息。

Photo by Laura Chouette on Unsplash

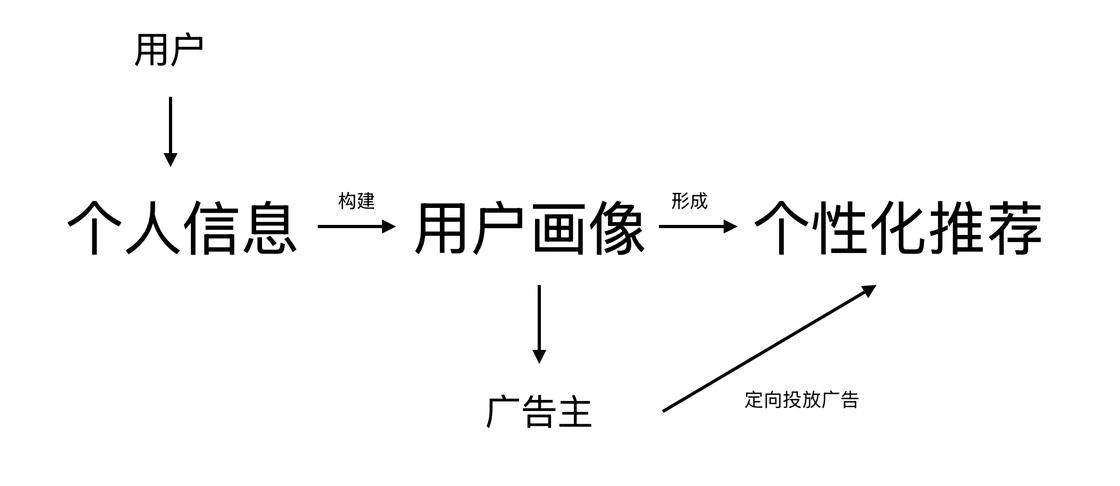

让我们先一步步剖本溯源,App 为什么要推送个性化内容呢?App 是要盈利的,那如何盈利呢?传统且常见的互联网公司的打法是「免费 + 广告」,用免费使用的模式吸引用户,有了用户流量后,从在 App 上投放广告的企业那儿收取广告费用。

比起向所有人统一投放广告,向感兴趣的人定向展示相应的广告,效果会好得多;广告效果越好,广告主就更愿意出钱投放,App 从中获得的收入也就越多。而个性化程度做得越好,广告效果就越好。

为了提高个性化程度,最直接的办法就是让用户直接说明:我是男性还是女性、年龄大致在哪个区间、平时更喜欢哪些内容(例如数码、母婴、游戏、财经)、有没有孩子、用的是高端手机还是入门机、喜欢网购什么品类、是否常看短视频或听播客、有没有健身、旅游、养宠物等行为偏好……

不过,这样子看起来像在让用户做调查表,用户大概率没有耐心勾选一份有着几千个标签选项的表。那就利用算法来自动打上标签好了,比如用户给 App 填写的数据就可以先扔给算法,打上一些标签进行初步的分类;用户点赞了某篇文章,App 把这篇文章的标签也给这名用户加上;用户付款了,App 会看看这个商品在我们的分类表中是属于哪一类的,把这个类别标签给用户加上……随着用户使用的不断深入,个性化推荐的内容也会越来越精准。

等等,那个人信息呢?嗯,好问题,我们的用户太多了,我好像不记得这位叫李大明还是李明的用户,到底是住在 X 市的 A 小区还是 B 小区了,也不记得买的到底是 C 品牌的登山鞋还是 D 品牌的登山鞋了……不过,管他呢,我们去弄清楚用户住 A 小区还是 B 小区、买 C 品牌登山鞋还是 D 的有什么意义呀?我们已经知道用户可能对登山鞋感兴趣,那我们就优先将登山鞋的广告推给他,嗯再看看有没有发往 X 市包邮的,优先推送。

我们可以看到,平台对个人信息的贪婪并不是个人信息本身能让平台盈利,而是通过个人信息构建更精细的用户画像,利用画像来优化广告投放成效,从投放广告的企业那儿赚钱。

而出售个人信息是无可争议的侵犯公民隐私的违法犯罪行为,绝大多数合法经营的企业不会这样做,也没有必要。比起几毛一条的个人数据,为什么不多吸引一些企业来投广告呢?

换言之,获取用户画像就足够了,理论上没必要获取个人信息。但是从用户体验的角度出发,没有用户愿意一点开应用的第一件事就是做一份冗长的调查表,将几千个标签逐个检查、勾选。因此通过行为算法来判断不仅更高效,对于用户的体验也更好。

当然,并不是说隐私风险就和互联网平台方无关了。尽管平台方也好,广告投放者罢,对于用户个人信息本身都没有兴趣;但是由于平台要考虑用户体验,且用户喜欢便利,确确实实提供了个人信息,上传到了平台方服务器上。

如果平台方采取了安全可靠的数据保护措施,根据前文我们的定义:「实现隐私是指确保你的信息只能被你允许查看的人查看」,此时此刻我们的隐私并没有受到侵犯,因为只有我们允许的平台使用了我们允许用的信息。

但如果平台方的数据保护做得不够好,数据被窃取,那么此时此刻,这些个人信息便被没有授权的人看到或使用,此时此刻用户隐私便受到了侵犯。

也就是说平台对用户数据的保护十分重要,个人对此能做的事不多。但是我们可以减少给平台提供信息,减少信息授权,减少授予的手机权限、减少攻击面、选择可靠的大平台等等。但很可惜的是,很多人抱着「躺平」「嫌麻烦」的心态不愿意关注这些操作,相当于是把本就不多的能控制的东西弃之不顾。

小结:个性化推荐靠的是「画像」,而不是「偷听」。

误区二:在别处看到搜索过的东西说明被监控了

但你可能还会有疑问:「为什么我在一个平台上搜了个商品,另一个平台马上就给我推相关广告?这难道不是在监视我嘛?」说实话,对于大多数用户来说,其实不反感这种个性化的内容,只是反感由此产生的「被监视」的感觉。但如果我们类比一个线下的例子,或许会心安很多。

比如我习惯去同一家理发店约同一名理发师,由于之前我们进行过交流,理发师已经了解了我偏好的发型,在之后理发前就不需要过多赘述,理发师会默认按我的喜好去修剪。这就是一种个性化,但理发师其实并不知道我的姓名(填的化名),不知道我的住址,不知道我的身份号码等等。

在一些业内文章里,有人梳理过个性化让用户产生「被监控」感觉的原因:

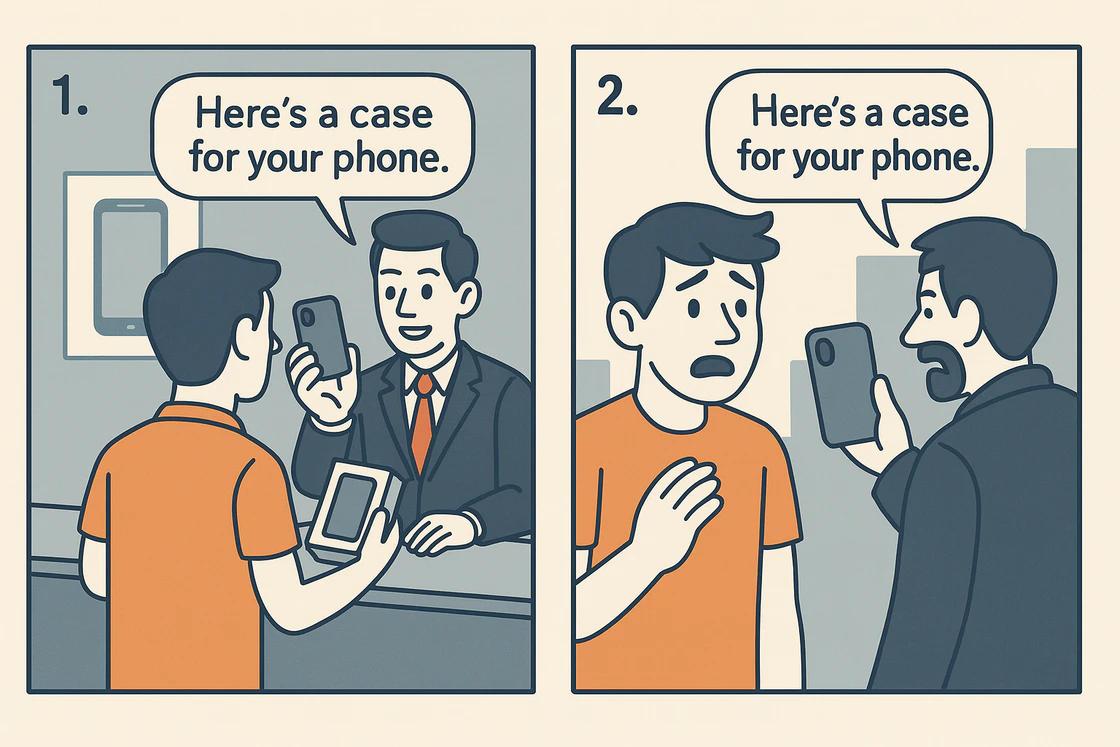

我认为这里面的第一点其实和第三点反映的核心问题是一样的。对于第一点,我觉得关注的重点错了,关键并不是「时间」,而是「位置」,即第三点所述「上下文定向广告禁止限制不足可能超出某些用户的预期」。再次运用现实类比法,想象一下,你到一家某手机店购买了某品牌手机,店员顺便向你推荐了对应型号的手机壳膜。

这种情况对于大多数人而言可能不会感到太冒犯,不想加购直接拒绝就好。但是如果我们将买到的新手机揣进兜里,走出店门,没走几步就遇到了一名陌生人向你兜售同型号的手机壳膜,那你会不会觉得毛骨悚然、不寒而栗呢?天啊,太可怕了,这个人是不是一直在跟踪我的行程?